【2025年版】再エネ賦課金ってなに?値上がりし続けている理由や少しでも安くする方法を紹介!

2025/08/11

「再エネ賦課金って最近よく聞けど何ですか?」、「再エネ賦課金を削減するためには何をすればいいですか?」など、最近再エネ賦課金に関する問い合わせが増えています。

再エネ賦課金は、2012(平成24)年から始まった制度で、知らず知らずに私たちが普段から支払っている電気代に含まれている料金です。

近年の電気代高騰の原因の1つにもなっています。

そこで今回は、「再エネ賦課金とは何か。」や「再エネ賦課金を削減するとどれくらい電気代が変わるか。」、「再エネ賦課金を削減するための方法。」について詳しく説明します!

目次

再エネ賦課金とは

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギー発電促進賦課金の略称です。

太陽光や水力、地熱、風力といった再生可能エネルギーを日本国内で普及させるために2012(平成24)年に制定されました。

各電力会社は、再生可能エネルギーで発電された電気を一定期間、定められた金額で買い取ることが義務付けられています。

また、各電力会社が電気を買い取る時の費用を私たちが「再エネ賦課金」として負担しています。

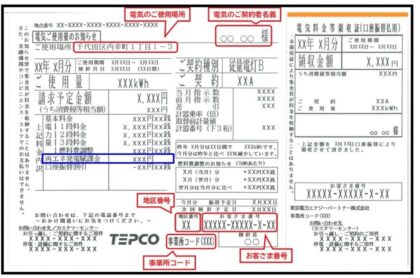

再エネ賦課金は、電力使用量に応じて負担する仕組みになっていて電気使用量が増えば増えるほど支払う金額が高くなります。

どの電力会社に加入していても支払う賦課金というのも特徴の1つです。

<検針票>

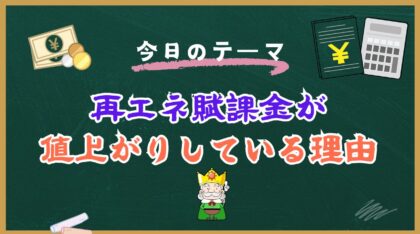

2025年度の再エネ賦課金は何円?

2025(令和7)年5月1日~2026(令和8)年4月30日までの再エネ賦課金は、1kWhあたり3.98円です。

再エネ賦課金が始まった2012(平成24)年は、1kWhあたり0.22円だったのですが、そこから年々値上がり傾向にあって2022(令和4)年度には1kWhあたり3.49円にまで上がりました。

2023(令和5)年度には1kWhあたり1.4円に下がり今後は値下がりするのではないかと見られていましたが、2024(令和6)年度に1kWhあたり3.49円に値上がりしました。

今後の値上がりすると見られており2030(令和12)年には、1kWhあたり5円にまで値上がりするとも言われています。

※再エネ賦課金は、その年の5月1日~翌年4月末日までの金額です。

※税込価格で表記しています。

<再エネ賦課金の推移>

参考資料:関西電力HP

再エネ賦課金が値上がりしている理由

再エネ賦課金は、制度が始まった2012(平成24)年以降、毎年値上がりしている訳ですが多くの人からすると「なんで毎年値上がりしているの?」と感じているはずです。

再エネ賦課金が値上がりしている理由を紹介します!

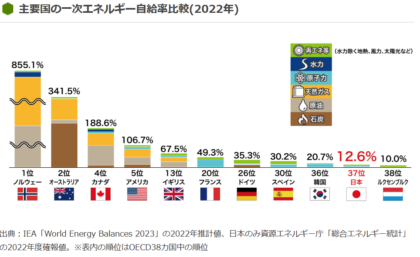

エネルギー自給率が低い

日本は、OECD(経済協力開発機構)加盟38カ国のなかでネルギー自給率が37位と低いです。そもそもエネルギー自給率が低いということは資源を海外からの輸入に依存しているということになります。

日本で最も多い発電方法である火力発電で使う、石油、石炭、天然ガスは日本にはなく海外から輸入しているためエネルギー自給率が低い訳です。

エネルギー自給率が低い日本では、太陽光発電や風力発電、水力発電などいった再生可能エネルギーを普及させるために売電制度を開始し、それと同時に再エネ賦課金制度も開始されました。

売電制度が開始されたものの日本国内で再生可能エネルギーが普及しなかったこともあって売電価格は高いまま推移しています。

2023(令和5)年5月1日~2024(令和6)年4月末までの1kWhあたりの再エネ賦課金が1.4円にまで下がりました。

一時的に下がった要因としては、ロシアによるウクライナ侵攻による原油価格の高騰や世界中の物価高などの理由で電気価格は上昇したこともあって、再生可能エネルギーで作られた電気の販売収入が増加し下がりました。

2024(令和6)年5月1日~2025(令和7)年4月末までは、電気価格が安定したこともあって再エネ賦課金も上昇しました。

また、2025(令和7)年9月末以降に売電制度が変わることもあって、2025(令和7)年5月1日~2026(令和8)年4月末までの再エネ賦課金も過去最高額の 1kWhあたり3.98円になりました。

<OECD加盟国内におけるエネルギー自給率の順位>

2025年の売電価格に関する詳しい記事はこちら⇒2025年の売電価格は一体いくら?今後の動向や締切期限を徹底解説!

参考資料:資源エネルギー庁HP

再エネ賦課金を削減すればどのくらい電気代が安くなる?

私たちが普段支払っている電気代は、「基本料金」+「電気量料金」(kWh×電気代単価)+燃料調整費から成り立っています。

上記した金額以外に再エネ賦課金が加算されます。再エネ賦課金は電気使用量に応じて課金されるので、使用量が多ければ再エネ賦課金も高くなります。

では、再エネ賦課金を削減すれば一体どのくらいの電気代が削減されているかが知りたいと思っている人がほとんどだと思います。

1か月の電気使用量が500kWhの家庭の再エネ賦課金は、次の通りです。

500kWh×3.98(kWh/円)=1,990円・・・(1)

電気使用量を1か月300kWhに抑えた場合の再エネ賦課金は次の通りです。

300kWh×3.98(kWh/円)=1,194円・・・(2)

(1)-(2)=796円・・・(3)

(3)×12か月=9,552円

電気使用量を削減すれば自然と再エネ賦課金も減るが分かります。

普段から電気代削減を意識をすることが重要です。

再エネ賦課金を削減方する方法

再エネ賦課金を下げるためには、電気使用量を抑えることが最も重要です。

再エネ賦課金を下げるための方法は全部で3つあるので詳しく説明します!

節電する

再エネ賦課金を下げるためには日常生活から節電を意識することが重要です。

例えば、「使わない部屋の電気はすぐ消す。」、「長期間自宅を留守にする場合は、コンセントを抜く。」、「エアコンの設定温度を変える。」などがあります。

まずは小さなことから始めてみるのも良いのではないでしょうか。

省エネ性能が高い製品に買い替える

2025(令和7)年8月現在では、多くの省エネ性能が高い電化製品が販売されています。

省エネ性能が高い製品とそうでない製品とを比較すると毎月の電気代も違います。

毎月の電気代が違うということは、電気使用量や消費電力が少ないということになります。

各電化製品の買い替えに近づいている場合は、省エネ性能の高い電化製品に買い替えるのも1つの方法ですし、普段から使っている照明器具をLEDが使用されている製品に交換するのも良いでしょう。

太陽光発電を設置する

節電するのにもいつかは限界が来ます。

再エネ賦課金を最も多く削減できる方法として有効なのは家庭用太陽光発電システムを設置することです。

家庭用太陽光発電システムが発電している日中は、電力会社から電気を買う必要が無くなるため、電気使用量が抑えられます。

電気使用量を抑えられることができれば毎月の電気代も下がりますし、もちろん再エネ賦課金も削減できます。

それだけでなく、自家消費して余った電気は各電力会社が買い取ってくれる売電制度がありますので、経済効果は非常見えやすいです。

また、家庭用太陽光発電システムと同時に家庭用蓄電池も設置すれば昼間だけでなく、貯められている電気を放電すれば発電量が不十分な時や発電しなくなった朝方や夕方以降の買電量も減らせます。

電気代が高くなっている近年では、家庭用太陽光発電システムを設置する人たちが増えています。

家庭用太陽光発電システムの売電に関する詳しい記事はこちら⇒2025年の売電価格は一体いくら?今後の動向や締切期限を徹底解説!

家庭用太陽光発電システムのメリットに関する詳しい記事はこちら⇒【2025年最新版】太陽光発電の設置は後悔するって本当?後悔しないためにやるべきこととは

まとめ

今回は、再エネ賦課金について詳しくお話しさせて頂きました。

2012(平成24)年から始まった再エネ賦課金制度は、年々上昇傾向にあって2023(令和4)年には一度値下がりしましたが、2024(令和6)年度からは上昇傾向になりました。

エネルギー自給率が低い日本では、今後も再エネ賦課金は上昇すると見込まれており、将来的には1kWhあたり5円にまで上がると言われています。

再エネ賦課金は、私たちが普段使っている電気代にも大きく影響しており、近年の電気代高騰の原因の1つにもなっています。

再エネ賦課金を削減するためには、電気使用量を減らすことが最も重要です。

電気使用量を減らすために、普段から節電を意識したり省エネ性能が高い電化製品に買い替えたり、家庭用太陽光発電システムを設置したりすると良いでしょう。

エコの王様 カスタマーサポートセンター

オール電化・太陽光発電・蓄電池の専門スタッフが24時間対応いたします!